被注视的魔咒

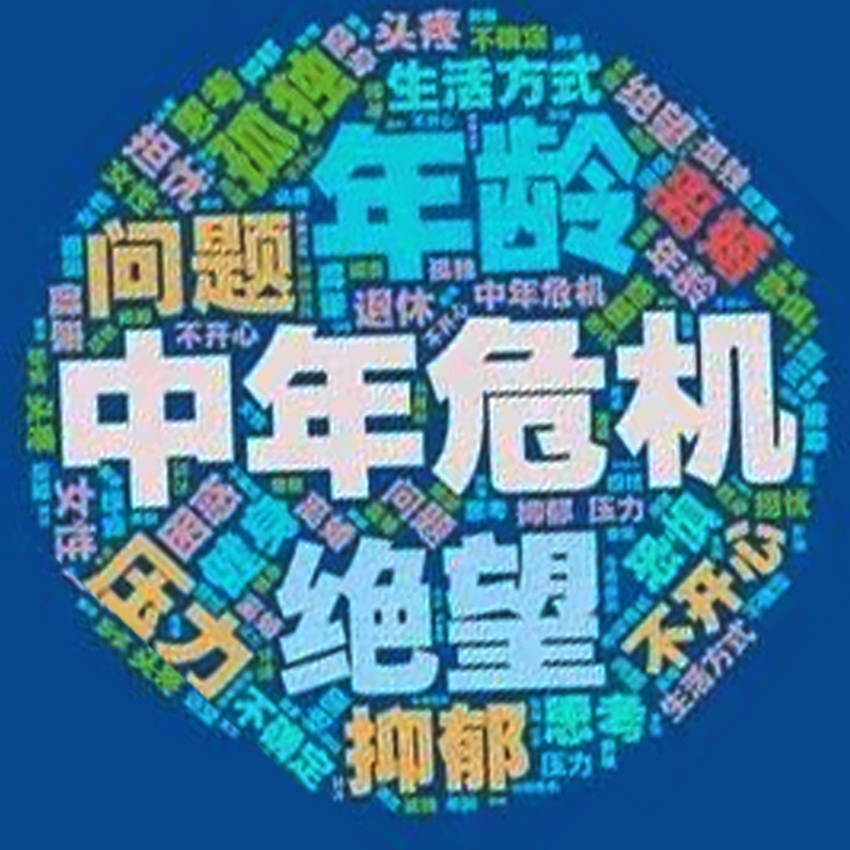

心理咨询中发现,92%的社交焦虑者都存在“观察者视角错位”:备考的会计小王反复修改简历,总觉得HR在挑剔她的学历;实习教师小李每次板书都手抖,总觉得学生在嘲笑他的笔迹;销售主管陈姐拒绝晋升机会,只因“怕被同事盯着看”。这也引出了一个重要问题:如何摆脱观察者视角错位。

这种将自我“客体化”的心理机制,本质是误把他人视角当主摄像头。就像直播时总盯着观看人数,反而忘记展示内容本身。神经科学研究显示,当人持续关注外部评价时,前额叶皮层活跃度会下降40%,直接影响逻辑表达能力。所以,掌握前额叶皮层活跃度提升技巧至关重要,这也是破除自我客体化心理机制的关键环节。

四步夺回人生主镜头

1. 切断凝视回路的实战技巧

程序员张阳在代码评审会前做“物理隔离训练”:提前到场调试设备时,将评委座位调转90度背对屏幕。这种物理隔离降低视线压迫感的方法,能降低52%的视线压迫感。日常可练习“焦点模糊术”——与人交谈时,刻意注视对方身后0.5米处的绿植或挂画。这也是社交焦虑的自我调节方法之一。

2. 建立动态评价坐标系

新媒体运营周舟制作“成长对比卡”:左侧列3个月前首次直播的数据,右侧贴最新场次记录。当焦虑“粉丝会不会取关”时,就拿出卡片对比弹幕关键词变化,发现“无聊”出现频次已从28%降至6%。

3. 设计自我认证的仪式系统

护士长王姐在更衣室设置“能量站”:储物柜贴满患者写的感谢纸条,每日晨会前朗读三张。这种具象化肯定能激活镜像神经元,临床数据显示持续3周可提升自我效能感37%。

4. 构建决策主导框架

房产中介老赵在带看前做“角色调换演练”:用手机录制模拟讲解视频时,在镜头旁贴上便签条写着“我在挑选合适合伙人”。经6次训练后,他的成单转化率提升21%,因客户反馈“他更清楚我们的真实需求”。

从工具人到导演的蜕变

31岁宝妈林琳通过“厨房宣言”打破魔咒:每次给孩子做辅食时,大声说出“这道辅食有三大营养优势”。半年后她开设的育儿账号涨粉12万,粉丝留言说“你介绍产品时眼里有光”。这验证了主体性重建的核心——当我们将注意力从“被怎么看”转向“我要呈现什么”,前扣带回皮层会释放天然镇定剂内啡肽。

建筑设计师阿Ken的工位改造更具启发性:他在绘图电脑周围摆放了5个不同角度的迷你摄像头,但镜头全部朝向自己的设计模型。这种物理提醒装置帮助他三个月内拿下两个设计大奖,评委会特别指出“作品展现出罕见的确定性”。

认知神经科学最新研究证实,持续6周的主体性训练能使杏仁核体积缩小8%,这个掌管恐惧的脑区变化,直接体现在临床案例中——某银行客服主管的客户投诉率从15%降至3%,只因她开始在接电话时想象“正在审核客户资质”。

很多听众反馈,听完这几期音频后,在克服自我客体化方面有了很大的启发和改变,纷纷表示从中找到了自我成长的方向。这几期音频独有的体验在于,通过真实的案例描述,让你仿佛置身于那些容易产生自我客体化的场景中,感同身受。音频里的声音富有感染力,能进行声音疗愈,帮助你在倾听中放松身心,更好地理解内容。

如果你也常常在他人的凝视下紧张焦虑,失去自驱力和自我笃定感,不妨点击音频,开启自我疗愈之旅。在这里,你可以跟随音频的引导,学习拒绝他人凝视、摒弃固化思维、学会自我肯定以及搭建自我评价体系等方法,找回属于自己的主体性,遵循本心,走出他人的视线,实现个人成长。