一、你正在经历的心理陷阱

想象这些场景:

- 在部门会议发言时,明明PPT反复打磨过,但看到领导皱眉就心跳加速、手心冒汗

- 穿新裙子出门,邻居随口说“这颜色显胖”,立刻回家换衣服

- 面试时总想着“他们在挑我毛病”,反而忘记展示真实能力

这些反应背后,是心理学中的自我客体化现象:像观察货架上的商品一样审视自己,用他人标准衡量自身价值。就像总揣着评分表生活,走到哪里都在脑补别人打分数。

真实案例:

25岁的设计师小林,每次提案都因过度关注客户表情而发挥失常。有次客户托腮思考,她误以为对方不满,突然忘记讲解思路。后来咨询发现,她的焦虑源于初中被老师当众批评“创意差”的经历。

二、长期自我审查的隐形代价

(1) 行动力瘫痪

当同事站在背后看电脑屏幕就头脑空白,本质是注意力被监控机制吞噬。大脑把40%的能量用来模拟他人视角,导致处理正事的资源不足。就像开车时总盯着后视镜,反而看不清前方道路。这里为大家提供行动力瘫痪解决技巧,能帮助大家更好地应对这一问题。

(2) 决策依赖症

选餐厅先看点评网站评分,买衣服依赖网红推荐,逐渐形成「没有外界参照就不会选择」的惯性。某高校实验显示,长期被评价的学生,在匿名投票时仍有78%会偷看他人选择。接下来会介绍决策依赖症改善步骤,助力大家摆脱这种依赖。

(3) 情感透支循环

亲密关系中过度揣测伴侣想法,反而引发误会。28岁的程序员阿杰,因女友说“今天口红颜色特别”,连续三天换不同色号试探对方喜好,最后被抱怨“活得像个侦探”。下面将给出情感透支循环缓解方案,帮助大家缓解这方面的困扰。

三、夺回人生主动权的实操方法

这里介绍的方法也是自我客体化心理调整方法,能帮助大家有效应对自我客体化带来的问题。

▍阶段1:建立「防窥屏障」

- 物理阻断:工作时将电脑屏幕转向墙面,给自己创造不被直视的空间

- 认知转换:把他人目光想象成超市背景音乐,承认其存在但不必细究旋律

- 预设方案:准备3句心理回应模板,例如“他们的看法是他们的天气预报,我有自己的晴雨表”

▍阶段2:重构评价坐标系

制作「能力发展追踪表」:

| 日期 | 具体事件 | 突破点 | 待改进处 |

|-------|-----------|---------|-----------|

| 5.20 | 客户提案 | 主动补充数据支撑 | 语速稍快 |

| 6.3 | 部门汇报 | 新增可视化图表 | PPT动画过多 |

通过客观记录打破“非黑即白”的评判惯性,像健身教练记录体脂变化般看待成长。

▍阶段3:构建支持系统

- 虚拟智囊团:列出5位欣赏你的对象(亲人、偶像、历史人物皆可),想象他们在重要场合为你加油

- 优势清单:用手机备忘录随时记录小成就,例如「今天成功安抚投诉客户」「独立完成报表分析」

- 场景模拟训练:对着镜子练习说“我认为”,如“我认为这个方案能提高20%效率”“我认为蓝色更适合品牌调性”

四、警惕反弹期的心理陷阱

改变初期会出现透明度错觉:觉得自己的改变特别明显。就像刚剪短发的人总觉得所有人都在注意新发型,实际上87%的旁观者根本没察觉。这里也涉及到长期自我审查应对策略,帮助大家应对改变过程中的问题。

应对策略:

- 设置21天实验期,记录每天「关注自我」与「关注他人」的时间占比

- 准备「应急锦囊」,当焦虑发作时立即执行具体动作(如嚼薄荷糖、按压拇指虎口)

- 每周做「能量审计」,区分哪些评价真正影响目标达成,哪些只是情绪噪音

五、从工具人到决策者的蜕变路径

某连锁店店长的真实转变:

- 第1周:要求店员汇报时先陈述自己的分析再听建议

- 第3周:将顾客评价分类为「产品建议」与「情绪宣泄」

- 第6周:制定「员工自主改进计划表」,用数据代替主观评价

半年后店铺业绩提升35%,员工流失率下降60%。

这种转变印证了心理学中的主体性激活效应:当人从被审视者转为观察者,决策准确率平均提升42%,焦虑水平下降57%。

通过系统性训练,完全可以在8 - 12周内重建心理屏障。重要的是记住:你的价值不是橱窗里的标价签,而是整座商店的经营者。每一次主动选择,都是在为人生大厦添砖加瓦。

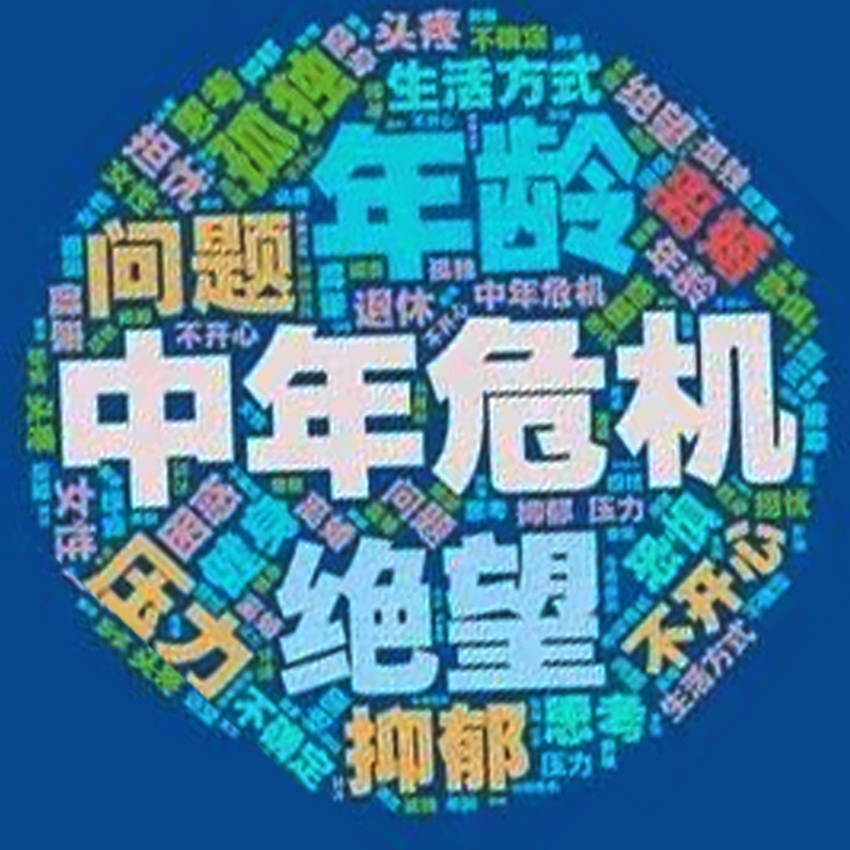

你是否也有这样的困扰:上台演讲即便准备充分,看到台下人还是紧张焦虑;被人盯着学习工作,大脑就一片空白?其实,这可能是自我客体化在作祟。音频中详细解释了自我客体化的含义,指出它会让我们失去自驱力和自我笃定感,陷入自我怀疑甚至厌恶的状态。

不少听众反馈,通过收听这个音频,他们找到了问题的根源,开始尝试改变。音频中不仅有专业的心理学知识讲解,还有真实的案例分析,这种独特的声音体验是文字无法替代的。

如果你也想摆脱他人凝视的束缚,找回真正的自我,不妨点击音频,开启自我疗愈和个人成长之旅,让自己成为自己世界的主人公。