1. 童年创伤让你把爱变成「危险警报」

8岁的小美在父母长期出差的日子里,每次生病都独自躺在家等退烧药生效。成年后每当伴侣关心她“多喝热水”,她总会冷笑着说:“这种虚伪的关心不如不要”。这不是故作冷漠,而是童年创伤影响亲密关系,她的大脑形成了「被关心=即将失去」的条件反射——就像被热水烫过的人看到水杯就躲闪。

这类创伤记忆会让人在亲密关系中启动「预判保护」:提前质疑所有善意,把伴侣的迟到解读为“他肯定在约会别人”,将生日礼物视为“他做了亏心事才补偿”。就像总带着防毒面具生活的人,虽然避免了中毒风险,却也隔绝了所有新鲜空气。

2. 自我毁灭式的「爱情压力测试」

27岁的程序员阿杰每次恋爱都像在实验室做实验:故意三天不回消息测试对方耐心,在纪念日假装忘记观察伴侣反应。当他第五任女友提出分手时,他反而有种“看吧,果然没人能通过考验”的扭曲满足感。自我毁灭式爱情测试这种行为模式如同在悬崖边跳舞——通过不断制造危机来验证安全性。常见的自毁测试包括:

- 用翻旧账测试包容度(“三年前那件事你还记得吗?”)

- 用假性分手测试忠诚度(“我们分开冷静下”)

- 用比较陷阱测试独特性(“你对我还不如对前女友好”)

3. 「不配得感」正在偷走你的幸福

月薪3万的莉莉收到男友求婚钻戒时,第一反应是冲到卫生间呕吐。不是身体不适,而是根深蒂固的「垃圾堆女孩」认知在作祟——那个从小被父母说“养你还不如养条狗”的她,根本无法想象有人会珍视自己。不配得感偷走幸福感,这种心理会产生两种极端反应:

- 乞丐模式:像饿极的人见到面包就扑上去,刚认识就全盘托出童年阴影

- 哨兵模式:像博物馆守卫警惕每个参观者,约会三个月还在查对方学历真伪

4. 焦虑型与回避型的「追逃游戏」

32岁的焦虑型依恋者晓雯,会趁男友洗澡时偷看手机;而她34岁的回避型男友志明,则通过每周三次的“兄弟酒局”逃避亲密。这对情侣就像磁铁同极——越想靠近,反弹越强。焦虑型回避型追逃模式下:

焦虑型的特征密码:

- 消息必须5分钟内回复

- 删除拉黑是常规操作

- 床头放着《他到底爱不爱我》测试题

回避型的防御盔甲:

- 认为说“我爱你”等于签卖身契

- 纪念日礼物永远是实用主义(比如颈椎按摩仪)

- 亲密时突然讨论工作邮件

5. 非黑即白的「爱憎滤镜」

刚离婚的雅婷在咨询时说:“真正的爱应该像电影里那样,他一个眼神就懂我所有委屈。”这种将爱极端化的认知,让她把老公忘记买姨妈巾解读为“根本不在乎我”。打破爱憎滤镜认知,我们身边常见的认知偏差包括:

- 迪士尼公主症候群:等待「完美契合」的灵魂伴侣

- 谍战剧思维:把日常矛盾看作「变心前兆」

- 童话破灭反应:发现伴侣挖鼻孔就怀疑婚姻真实性

破解困局的3个关键动作

① 建立「情感缓冲带」

当想质问“你到底爱不爱我”时,先做15分钟具体事务:整理衣柜、给绿植浇水。这个物理间隔能让情绪峰值下降60%。

② 制作「反证据清单」

每次产生“我不值得被爱”的念头时,强制记录三条反例:上周同事分享的零食、快递员说的“谢谢”、甚至流浪猫的蹭腿示好。

③ 开启「关系实验室」

用三个月时间进行行为实验:

- 每周主动表达1次具体需求(“今晚想听你读诗”)

- 每月允许1次「不完美约会」(比如吃着泡面看纪录片)

- 季度末共同完成「荒诞任务」(用乐高搭理想中的家)

这些看似幼稚的练习,实际上在重建大脑的「亲密认知回路」。就像学骑自行车,开始需要刻意保持平衡,熟练后身体会自动调节。当你能在爱人面前安心打嗝放屁,而不是时刻端着「完美恋人」面具时,真正的亲密才刚开始生长。

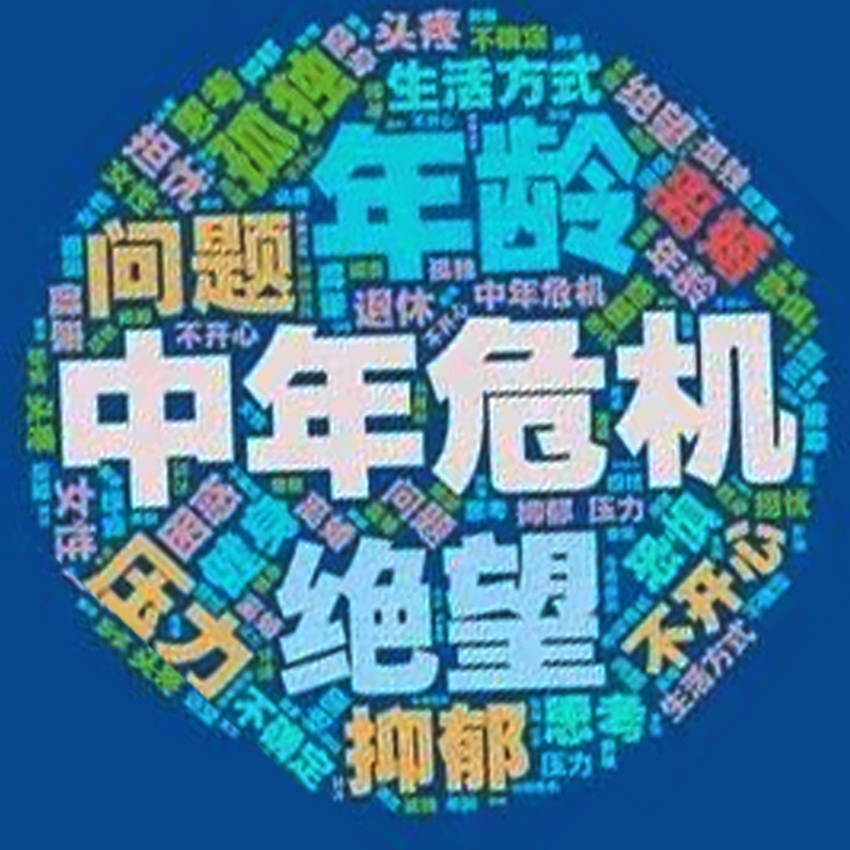

很多听众反馈,听完这期关于“为什么越是缺爱的人,越是渴望爱,却又越不相信自己能获得爱”的音频后,对自己或身边人的情感困境有了全新的理解。心理咨询师当霞用专业的心理学知识,深入剖析了这一矛盾现象背后的复杂心理机制和情感防御模式,如情感需求与创伤记忆的冲突、防御机制、低自我价值感、依恋模式的矛盾性以及对爱的认知扭曲等原因。

只有音频才能带来这种沉浸式的聆听体验,仿佛心理咨询师就在身边耐心解答。如果你也想深入探索自己内心的情感困扰,打破限制自己获得爱的信念,不妨点击音频,开启一场自我疗愈与个人成长的旅程。